「おばあちゃんの小さな約束」

|

夕暮れ時、公園のベンチに座るおばあちゃんと、小さな孫のそらちゃん。二人の手には、ほんのり甘い香りがする手作りのクッキーが握られていた。

「そらちゃん、おばあちゃんが子どもの頃はね、夕方になると家の前でこうやってお母さんとお話しながらおやつを食べたのよ」

「へぇ!どんな話をしたの?」

そらちゃんが目を輝かせて聞くと、おばあちゃんはやさしく微笑んで、昔話を始めた。子どもの頃のいたずらや、初めてのお小遣いで買った大切なおもちゃの話。そらちゃんはおばあちゃんの言葉に引き込まれ、時間が経つのを忘れてしまうほどだった。

「ねえ、おばあちゃん。そらちゃんが大人になっても、一緒にクッキー食べてお話ししてくれる?」

「もちろんよ。でもね、そらちゃんが大人になったら、今度はそらちゃんが誰かに話を聞かせてあげるのよ」

おばあちゃんはそらちゃんの小さな手をぎゅっと握った。そらちゃんも負けじと、おばあちゃんの手をぎゅっと握り返す。

沈む夕日が二人の姿を優しく包み込み、公園には静かで温かい時間が流れていた。

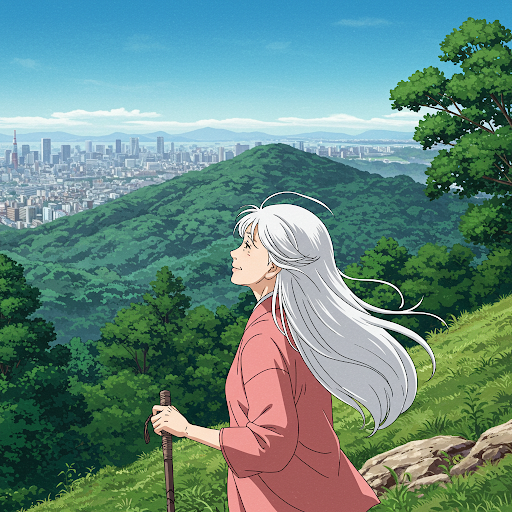

「八国山のささやき」

夏の終わりの午後、ここははおばあちゃんと一緒に北山公園を訪れていた。風にそよぐ草木の向こうに、八国山の緑がどこまでも広がっている。

「この山の奥にはね、不思議なものがいるんだよ」

おばあちゃんは、どこか懐かしそうに目を細めながら話し始めた。

「昔ね、夜になると山の奥から、小さなささやき声が聞こえてきたの。風の音とも違う、優しくて、どこか懐かしい声だったんだよ」

「ささやき声?」

ここははおばあちゃんの顔を見上げた。

「ええ、まるで森そのものが話しかけてくるみたいにね」

おばあちゃんに手を引かれながら、ここはは八国山の小道を歩いた。鳥のさえずりが遠ざかり、風が木の葉を揺らす音だけが静かに響いている。

そのとき、ふっと耳元で何かがささやいた気がした。

「……ここは……」

「えっ?」

思わず足を止め、あたりを見回す。でも、おばあちゃんは静かに微笑みながら、ゆっくりと歩き続けている。

「おばあちゃん、いま、何か言った?」

「いいえ、何も」

おばあちゃんの手をぎゅっと握ると、そのぬくもりが心にまで広がっていく。

森の奥から、風がそっと吹いてきた。その中に、小さくやわらかな笑い声が混じっている気がする。

初夏の陽光が木漏れ日となって降り注ぐ、八国山。その麓に広がるモリムの森は、緑豊かな木々に囲まれ、まるで秘密の場所のように静かで穏やかな空気が流れています。

学童保育の遠足で北山公園にやってきたそらちゃんとここはちゃんは、気持ちの良い午後の日差しに誘われて、木陰でうたた寝をしていました。

ふと、そらちゃんは足元にこそばゆい気配を感じて目を覚ましました。そこには、ふわふわとした丸い毛玉のような生き物が、ちょこちょこと動き回っています。それは、まるでタンポポの綿毛が集まってできたような、愛らしい姿をしていました。

一方、ここはちゃんの足元には、ほかほかと湯気を立てる焼き芋が転がっています。しかし、よく見ると、それはただの焼き芋ではありません。つやつやとした皮は、まるで栗のように光り輝き、ほんのりと甘い香りを漂わせています。

二人が不思議に思って見つめていると、丸い毛玉はそらちゃんの手に、焼き芋はここはちゃんの足に、それぞれちょこんと乗ってきました。その感触は、まるで温かい小鳥のようで、二人は思わず顔を見合わせて微笑みました。

やがて、夕暮れが近づき、学童保育の先生がみんなを呼び集める時間になりました。そらちゃんとここはちゃんは、名残惜しそうに丸い毛玉と焼き芋を見つめましたが、彼らはひらりと身を翻すと、森の奥へと消えていきました。

森に帰っていく後ろ姿は、まるで小さな妖精のようでした。

先生に手を引かれながら、そらちゃんとここはちゃんは、今日出会った不思議な生き物たちのことを考えていました。

「ねえ、あれは何だったんだろう?」

「きっと、モリムの森に住む、森の精霊だよ」

二人はそう確信しました。

モリムの森は、昔から不思議な言い伝えが残る場所です。そこには、様々な姿をした森の精霊たちが住み、人々に幸せを運んでくれると言われています。

今日、そらちゃんとここはちゃんが出会ったのも、そんな森の精霊たちだったのかもしれません。

夕焼け空の下、二人は今日一日の出来事を胸に、家路を急ぎました。

もしかしたら、またいつか、モリムの森で不思議な生き物たちに出会えるかもしれません。そんな期待を胸に、そらちゃんとここはちゃんは、明日も元気に過ごすことを誓いました。